Abbau der Denkmale für jüdische Mediziner in der NS-ZeitIn der NS-Zeit kam es zu einem massiven Eingriff in das historisch gewachsene Denkmalsensemble auf dem Charité-Gelände. In der Nacht vom 27. zum 28. Juli 1940 wurden die Denkmale für Eduard Henoch, Otto Lubarsch, Ludwig Traube und Carl Westphal abgebaut. Der Ablauf dieser antisemitischen Säuberungsaktion, an der Klinikdirektoren, Charité-Verwaltung, Universität und die NS-Organisation »Deutsche Arbeitsfront« beteiligt waren, lässt sich anhand einer im Archiv der Humboldt-Universität überlieferten Akte Schritt für Schritt nachvollziehen.Der Anstoß für die Beseitigung der Denkmale kam demnach vom Leiter der Kinderklinik Georg Bessau (1884–1944). In einem Schreiben vom Mai 1939 teilte Bessau der Charité-Direktion mit:»Es besteht das Gerücht, dass Henoch, dessen Büste vor unserer Klinik aufgestellt ist, nicht arisch gewesen sei. (...) Ich glaube, dass es gut wäre, wenn Sie offiziell durch das Rasseamt prüfen ließen, ob Henoch Jude gewesen ist. Unter diesen Umständen werden wir das Denkmal entfernen müssen.«In den folgenden Monaten wurden insgesamt 10 Denkmale auf dem Charité-Gelände überprüft, weil angeblich »Zweifel wegen der Abstammung« der Geehrten bestanden.

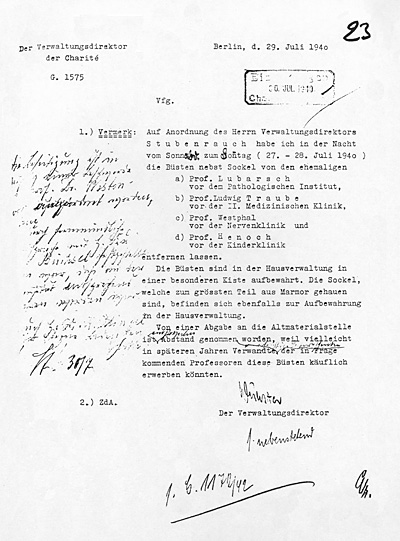

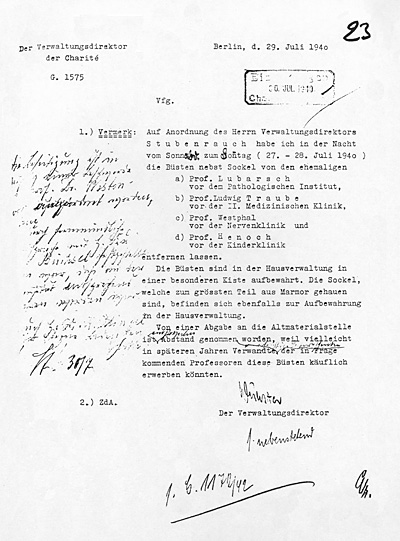

Die Überprüfung führte zu dem Ergebnis, dass Henoch, Lubarsch, Traube und Westphal im Sinne der nationalsozialistischen Rassegesetze jüdischer Herkunft waren. Daraufhin wandte sich die Verwaltungsdirektion an die Leiter der Kliniken und Institute, vor deren Gebäude die Denkmale dieser früheren Charité-Ärzte standen. Sie forderte sie auf, dem Abbau zuzustimmen und begründete dies mit folgenden Worten: »Aus Anlass eines Sonderfalls, in welchem bei mir Beschwerde darüber geführt worden ist, dass noch heute Büsten nicht arischer Persönlichkeiten auf den öffentlichen Wegen des Charitégeländes aufgestellt sind, beabsichtige ich, diese zu entfernen.«Ebenso wenig wie der Leiter der Kinderklinik Georg Bessau machten Gustav von Bergmann, Leiter der II. Medizinischen Klinik, Robert Rössle, Direktor des Pathologischen Instituts, und Max de Crinis, Leiter der Psychiatrischen und Nervenklinik, Einwände gegen den Abbau geltend. Von Bergmann brachte sein Einverständnis folgendermaßen zum Ausdruck:»Im Sinne der Weltanschauung des nationalsozialistischen Staates liegt es nicht, dass das Denkmal eines jüdischen Professors vor der Klinik steht.«Im Juli 1940 wurden die vier Denkmale auf Anordnung des Verwaltungsdirektors der Charité schließlich in einer Nacht- und Nebelaktion demontiert. Heimlich, still und leise verschwanden die Büsten samt Sockel in der Nacht zum Sonntag, dem 28. Juli 1940, aus den Gartenanlagen der Charité.Abbildung 1:

Schreiben des Verwaltungsdirektors der Charité, Stubenrauch, vom 29.07.1940

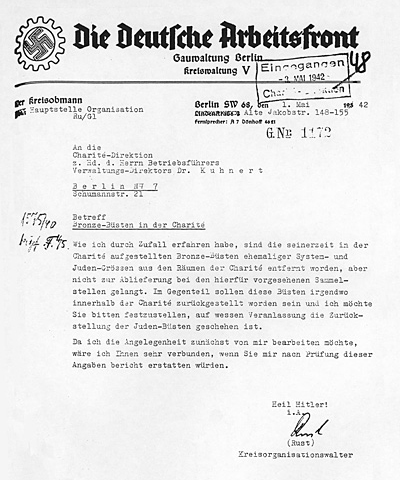

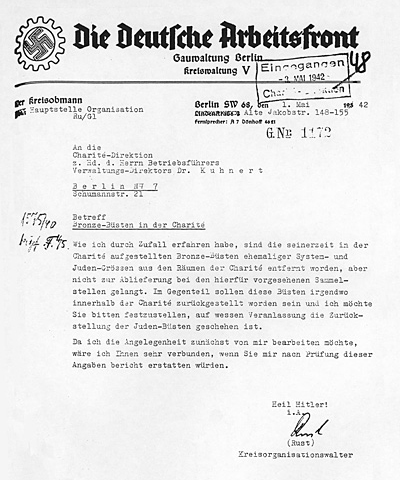

Im Anschluss an die Demontage ließ die Charité-Direktion Büsten und Sockel zunächst einlagern. Zwei Jahre später wurde sie jedoch von der Berliner Gauverwaltung der »Deutschen Arbeitsfront« aufgefordert, die Bronzebüsten an eine Sammelstelle für Altmaterial abzuliefern.Abbildung 2:

Schreiben des Kreisobmanns der Deutschen Arbeitsfront, Rust, an den Verwaltungsdirektor der Charité, Dr. Kuhnert, vom 01.05.1942

Schon wenige Tage später kam die Charité dieser Aufforderung nach: Am 13. Mai 1942 gab sie die Büsten von Eduard Henoch, Otto Lubarsch, Ludwig Traube und Carl Westphal »zwecks Verwertung als Altmaterial« an die Gausammelstelle der NSDAP in Berlin-Neukölln ab. Dort wurden die Büsten vermutlich eingeschmolzen. Seither jedenfalls fehlt von ihnen jede Spur.